さっき、かなり久々に夜の水槽を見てみたら、

エアレの泡が たまにしか出ていないって状態でした。

うちでは排水パイプに出すタイプの...インラインタイプのものを使っているのだけど、

もう何年これ使ってるかな...5年以上?一度も掃除していないし。

エアポンプのフィルターもホコリが詰まってたし。

なんとなくクセで使いっぱなしだったけど、立ち上げ期でも無いから、夜間のエアレはやめちゃおうかな。

ってことで、ひとまず電源切っちゃいました。

なんにしても、メンテナンスしないと次に使いたい時にダメだけど。

インラインタイプは、メンテナンスするとなったら不便ですよね。

フィルター止めて、パイプ外して、さらにストーン部分外して、塩素かなんかで汚れを取る...

汚れを取っている間にフィルター止めっぱなしにもできないから...

ちょーめんどくさい。

まとめサイト メニュー

▼

2016年9月25日日曜日

またベックホルディの稚魚

ベックホルディの稚魚発見!っていうのは、これまでも何度も書いてますが、

トリミング後の水槽を眺めてたら、

また1cmちょっとのを発見。

まだ水中を舞っているトリミングした水草の小さな破片と見間違ってしまうような小ささ・細さ。

ほんと頻繁に生まれるようになってきました。

なにがスイッチなんですかね??

やっぱりヨウ素添加って効くのかな?

トリミング後の水槽を眺めてたら、

また1cmちょっとのを発見。

まだ水中を舞っているトリミングした水草の小さな破片と見間違ってしまうような小ささ・細さ。

ほんと頻繁に生まれるようになってきました。

なにがスイッチなんですかね??

やっぱりヨウ素添加って効くのかな?

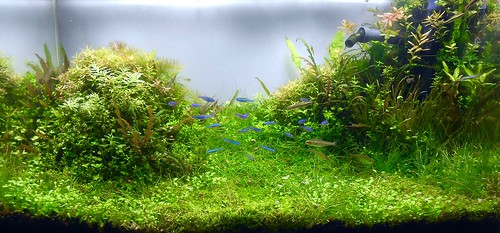

久々に40水槽

最近ずっと40の方をメモってなかったので。

...あまり書くこともないし。

たまにちょっと切ったりガラス面を軽く掃除するくらいで殆ど放置です。

水換えも、施肥もずっとしてない。

施肥は、ロータスがかなり小さくなってきたら、ちょっとハイポのスティックを1本入れるだけ。

手の掛からない子。

でも、手がかかる60の方が可愛かったりして。

60の方は今日トリミングしました。

--

追記

ほぼ放置って書いた40ですが、

さっき久々に眺めていたら...ベックホルディの稚魚をまた見れないか探していたら...

40のフィルターの方から ジャーーって軽いエア噛みの音が。

それで、排水から出てくる気泡を見たわけですが、

水流がかなり弱ってました。

フツー考えられるのは3つ。

1)吸水口のスポンジが詰まっている

2)濾過槽内の水の流れが悪くなっている。

3)その他 パイプとか

いちばん楽なのは吸水口のスポンジの掃除なので、やったのだけど、水流の勢いは戻らず。

しょーがないから面倒だけど、久々に濾過槽開けました。

どろどろってほどでも無かったのだけど、いちおう掃除したら水流が戻りました。

何度も書いていますけど、ほぼ完全放置出来るような水槽ほど、マメに良く見なくなるから事故るんですよね。今回は、早めに気がついて良かったけど。

ついでに、久々に水換えもしておきました。

2016年9月24日土曜日

2016年9月19日月曜日

今週の60

ちょっと実家方面でいろいろあって、戻っていて、連休は何も...エサもあげない・水換えもしないって状態でした。

先日書いたコケは、あのあと掃除したんですが、またちょっと出てますね。

写真だとわかりずらいですけど。

グロッソはだんだん勢いをなくしてきて、ランナーの伸びは少なくなったし、新葉は小さめです。

どこかで底床内に施肥はしなきゃとは思ってるのだけど、コケも出てるし、もうしばらく放置です。

2016年9月16日金曜日

これって珪藻??

2016年9月12日月曜日

電源喪失

今日、ふと気づいたら40cm水槽の方の水温が、28.4度なのにクーラーが動いていない。よく見ると水も動いていない。

えっ!って思って、辿ったら、元のコンセントが抜けてました。

なんでこんなところのコンセントが。

うちのや、子どもに聞いても「知らなーい」って。

その後、コンセントのところをテープで、念入りにびっちりとめておいた。

フィルター内の酸欠ってどのくらい続いたんですかね。やばいかな〜。

60水槽のほうは、わりとマメに眺めているし、いろいろと厳重にやっているので、滅多にこういう事故は起きない...というか起こしたことがないけど、40水槽の方は、なんか半年に1回くらいこういうことをやっている気がする。

えっ!って思って、辿ったら、元のコンセントが抜けてました。

なんでこんなところのコンセントが。

うちのや、子どもに聞いても「知らなーい」って。

その後、コンセントのところをテープで、念入りにびっちりとめておいた。

フィルター内の酸欠ってどのくらい続いたんですかね。やばいかな〜。

60水槽のほうは、わりとマメに眺めているし、いろいろと厳重にやっているので、滅多にこういう事故は起きない...というか起こしたことがないけど、40水槽の方は、なんか半年に1回くらいこういうことをやっている気がする。

2016年9月11日日曜日

うちではヤマト絶滅したかも

最近、ミナミばっかり増えてヤマトが減っているような気がするな〜

とか思ってたんですけど、

さっき、かなり観てたんだけど、ついに一匹も見つからず。

うちでは、ヤマトは絶滅しちゃったかも。

もうヤマトを買うのはやめようかな... たっぷり居るならミナミでも良いじゃん。

って何度も思うのだけど、欲しくなるのだよね。

友人のところなんて、ものすごーく長生きで巨大化しているのに。

うちでは... 最後に入れたのはいつだったか思い出せないけど、せいぜい長生きなので2年って感じです。

いろいろいじるのがいけないのだろうけど。...長生させてるところって滅多にいじらないところ。そんなに水槽やってる人を何人も知らないけどさ。

とか思ってたんですけど、

さっき、かなり観てたんだけど、ついに一匹も見つからず。

うちでは、ヤマトは絶滅しちゃったかも。

もうヤマトを買うのはやめようかな... たっぷり居るならミナミでも良いじゃん。

って何度も思うのだけど、欲しくなるのだよね。

友人のところなんて、ものすごーく長生きで巨大化しているのに。

うちでは... 最後に入れたのはいつだったか思い出せないけど、せいぜい長生きなので2年って感じです。

いろいろいじるのがいけないのだろうけど。...長生させてるところって滅多にいじらないところ。そんなに水槽やってる人を何人も知らないけどさ。

2016年9月10日土曜日

2016年9月8日木曜日

グロッソ ランナーの伸びる方向

これってずっと以前にも書いたことがあったと思うけど、改めて。

グロッソの伸び方って、よく光との関係が言われますよね。

光量が無いと立てのび、逆に光量がありすぎるとベッタリ底に這いつくように伸びて、他の水草の下に潜り込もうとしたり...

あとは肥料の関係とか...例えば、リンが多めだとよく這うとか...

で、今回言いたのは、水流との関係。...CO2が直添されている水の流れ。

グロッソって、水流に逆らわず、水の流れの上流から下流に向けてランナーを伸ばすことが圧倒的に多いと思うんです。

先日の写真も、みんな右から左にランナーを伸ばしていたと思うんですが、あそこは右から左に水流が流れているんですね。

もちろん、ある程度入り組んでくると、枝分かれでいろいろな方向にランナーを伸ばしたりもするんですけど、最初のうちはかなりの割合で、水の流れに沿ってランナーが伸びている。

だから何よって言われちゃいそうだけど、それだけの話です。

レイアウトとかでちょっとくらいは意識してみるってのもあるのじゃないかと。

うちの場合は、最初からたっぷり植えちゃうから関係ないですけど。

あーそれと、これまた当たり前の話ですけど、CO2を含んだ水流が良くあたる所と、そうじゃないところでは、ランナーの伸びがまるで違いますよね。

先日の写真は比較的に水流がよくあたっている部分なんですが、植栽からもう4-5cmくらい伸びています。方や当たりが悪いところは、長いランナーは出ていなくて、やっと新芽が出てきましたって程度です。

ちなみに、これまた以前にも何度も書いていますが、

私みたいにいい加減に大量に植えちゃっても、後でトリミングすると、およそ綺麗な見た目にはなるのですが、

それでもやっぱりもっとしっかりとした土台を綺麗につくっていくには、1本1本バラバラにしたグロッソを等間隔に植えていったほうが、ずっと良いのは確かです。

何故かと言うと、先日の写真にもある通り、大量に一気に植えると、その後に出てきたランナーは他のグロッソの上を這おうとします。そうじゃなくても、底床にビッタリつかなかったりします。

こうなると、後で厚みを付け過ぎちゃった時とか、でもってさらにカルシウム不足気味で根張りが悪かったりする時に、深くトリミングしたりすると、底のほうがまばらでダメダメな状態。また植えなおさなきゃってことになることもあるんです。

底面にランナーが沢山張り付いてしっかり底床を捉えている状態なら、底まで切ってもまた綺麗に復活してきてくれます。むしろ切ることでより綺麗に密度が上がっていくというか。

もうそんなやり方はずっとやっていませんけど。

1本1本植えていくとか キツすぎます。腰に悪い。

グロッソの伸び方って、よく光との関係が言われますよね。

光量が無いと立てのび、逆に光量がありすぎるとベッタリ底に這いつくように伸びて、他の水草の下に潜り込もうとしたり...

あとは肥料の関係とか...例えば、リンが多めだとよく這うとか...

で、今回言いたのは、水流との関係。...CO2が直添されている水の流れ。

グロッソって、水流に逆らわず、水の流れの上流から下流に向けてランナーを伸ばすことが圧倒的に多いと思うんです。

先日の写真も、みんな右から左にランナーを伸ばしていたと思うんですが、あそこは右から左に水流が流れているんですね。

もちろん、ある程度入り組んでくると、枝分かれでいろいろな方向にランナーを伸ばしたりもするんですけど、最初のうちはかなりの割合で、水の流れに沿ってランナーが伸びている。

だから何よって言われちゃいそうだけど、それだけの話です。

レイアウトとかでちょっとくらいは意識してみるってのもあるのじゃないかと。

うちの場合は、最初からたっぷり植えちゃうから関係ないですけど。

あーそれと、これまた当たり前の話ですけど、CO2を含んだ水流が良くあたる所と、そうじゃないところでは、ランナーの伸びがまるで違いますよね。

先日の写真は比較的に水流がよくあたっている部分なんですが、植栽からもう4-5cmくらい伸びています。方や当たりが悪いところは、長いランナーは出ていなくて、やっと新芽が出てきましたって程度です。

ちなみに、これまた以前にも何度も書いていますが、

私みたいにいい加減に大量に植えちゃっても、後でトリミングすると、およそ綺麗な見た目にはなるのですが、

それでもやっぱりもっとしっかりとした土台を綺麗につくっていくには、1本1本バラバラにしたグロッソを等間隔に植えていったほうが、ずっと良いのは確かです。

何故かと言うと、先日の写真にもある通り、大量に一気に植えると、その後に出てきたランナーは他のグロッソの上を這おうとします。そうじゃなくても、底床にビッタリつかなかったりします。

こうなると、後で厚みを付け過ぎちゃった時とか、でもってさらにカルシウム不足気味で根張りが悪かったりする時に、深くトリミングしたりすると、底のほうがまばらでダメダメな状態。また植えなおさなきゃってことになることもあるんです。

底面にランナーが沢山張り付いてしっかり底床を捉えている状態なら、底まで切ってもまた綺麗に復活してきてくれます。むしろ切ることでより綺麗に密度が上がっていくというか。

もうそんなやり方はずっとやっていませんけど。

1本1本植えていくとか キツすぎます。腰に悪い。

2016年9月7日水曜日

元気よくランナーを伸ばすグロッソ

ソイルの泥化について

つい先日、2年半使っているソイルの状態について書きましたけど、

もう本当に長いことソイルが泥化して酷い状態になるなんていうことを経験していません。

以前は、完全に泥化して土中が嫌気化。硫化水素の臭いまでしてくる...なんていうことも経験しているし、

ネット上でもソイルは1年持たないみたいなことを書いている人も多かったし、

「ソイルの泥化は怖い」って強く刷り込まれています。

なので、ビビっていろいろと手を打ってきたわけですけど、

使っているソイルにも依るのだろうけど、それほど怖がる必要も無いのかも?

とか思い始めています。

特に底に分厚くパミスを敷き詰めるようになってから、泥化が酷いなんて一度も経験してないですから。

2年半使っているソイルって書きましたが、もうひとつの水槽の方は3年半です。

こちらは、後からソイルを足したりもしていますけど、3年半経っている底の方のソイルの状態も悪く無いですし。

以前にまとめサイトの方にも書きましたが、ソイルの維持は、

もう本当に長いことソイルが泥化して酷い状態になるなんていうことを経験していません。

以前は、完全に泥化して土中が嫌気化。硫化水素の臭いまでしてくる...なんていうことも経験しているし、

ネット上でもソイルは1年持たないみたいなことを書いている人も多かったし、

「ソイルの泥化は怖い」って強く刷り込まれています。

なので、ビビっていろいろと手を打ってきたわけですけど、

使っているソイルにも依るのだろうけど、それほど怖がる必要も無いのかも?

とか思い始めています。

特に底に分厚くパミスを敷き詰めるようになってから、泥化が酷いなんて一度も経験してないですから。

2年半使っているソイルって書きましたが、もうひとつの水槽の方は3年半です。

こちらは、後からソイルを足したりもしていますけど、3年半経っている底の方のソイルの状態も悪く無いですし。

以前にまとめサイトの方にも書きましたが、ソイルの維持は、

- ピンセットやプロホースなどをやたらと頻繁に突っ込むような物理的な破壊を避ける。

- 全体的に・特に底の方の通水性を維持できるようにする。パミスを敷くとか。出来ればパウダータイプを使わないとか。...

- 底生の微生物の繁殖を阻害しない。掃除をし過ぎない。浮泥を残す。魚が大丈夫というレベルではなく、微生物も大丈夫っていうレベルのしっかり塩素中和した水を使う。...

- 根張りの良い水草を使う。クリプトコリネとかブリクサとか。

2016年9月6日火曜日

さらにベックホルディの稚魚

今日、さらにさらに小さいベックホルディの稚魚を発見。

写真は撮れなかったけど。

全部で何匹生まれているんですかね。

いつも存在を確認できるようになるのは、1cm程度になってから。

その程度になるまでは、茂みの奥から出てこないってことなんだろうな〜。

何食べているんだろう?

先日のグロッソの中に入っている稚魚の様子を見る限りでは

浮泥を...浮泥についている微生物を?...食べているっていう印象。

ってことは、放置で稚魚を育てようと思ったら、ある程度浮泥があるような環境じゃないとダメってことですよね。

写真は撮れなかったけど。

全部で何匹生まれているんですかね。

いつも存在を確認できるようになるのは、1cm程度になってから。

その程度になるまでは、茂みの奥から出てこないってことなんだろうな〜。

何食べているんだろう?

先日のグロッソの中に入っている稚魚の様子を見る限りでは

浮泥を...浮泥についている微生物を?...食べているっていう印象。

ってことは、放置で稚魚を育てようと思ったら、ある程度浮泥があるような環境じゃないとダメってことですよね。

2016年9月5日月曜日

ベックホルディの稚魚 2年半経っているソイルの状態

さっき書いたベックホルディのより小さい方の稚魚の写真は、これまで撮れていなかったんですけど、

偶然手前に居たので撮っておきました。

もう水槽のライトは消えていて、部屋のライトだけで撮ったので、なんか暗いですけど。

こんなところに入り込んで暮らしているようだと、なかなか見れないですよね。

ソイルの粒が4mmくらいだから、体長は1cm程度ってところですか。

それからついでにソイルのアップの写真を結果的に撮ったところで、2年半経っているソイルの状態について、メモっておくと、悪く無いですよ。

もちろん栄養はすっからかんですけど、泥化はほとんどしていません。

写真が詰まって見えているのは、浮泥が奥に入っているのと、ガラス面に過去に出た藍藻とかの影響で粒が消えて見えてますけど、実際に前景草を剥がして見てみたり、ピンセットで水草を刺し込んだり・肥料を入れたり・プロホースを突っ込んだりしてみた時に確認できる状態は極めて良好です。

使っているのは、底のほうがプラチナソイルで表層は水草一番サンドなので、見えているあたりは水草一番サンドですね。

いくつか気がついたこと など グロッソ、ベックホルディの稚魚

いつも水上葉育成箱からグロッソを水槽に入れると、

ラミーノーズなどの草食性が強い魚に葉を齧られちゃうことが多いんですよね。

でも、今回はあまり齧られない。

思い起こせば、どこかで買ってきたグロッソを入れてもあまり齧られていなかった。

今回入れたグロッソは、施肥が当たっていたのか 色艶サイズが良くて 元気な葉ばかり。

以前の水上葉育成箱から取ってきていたものより緑も濃い感じ。

より健康な葉だとあまり齧られないってことなんですかね。

--

前の方のウォーターローンとニューラージパールグラスのところをまた少し剥がして、グロッソを追加で入れました。

剥がしたあとには、浮いてしまうのを押さえるための楊枝がかなりの本数刺さってました。

楊枝は、古いものはもう腐っていてボロボロに。

水槽の中で楊枝は、割りと早く腐っていくのですね。安心しました。

防腐剤とか染み込ませてあったりしないかなって、ちょっと心配していたので。

と言っても、特に古いものはもう1年以上経っているハズですけど。

--

先日見つけたベックホルディの稚魚より ずっと小さい稚魚を発見。

前回の時と同じように複数匹生まれて育っているようですね。

ラミーノーズなどの草食性が強い魚に葉を齧られちゃうことが多いんですよね。

でも、今回はあまり齧られない。

思い起こせば、どこかで買ってきたグロッソを入れてもあまり齧られていなかった。

今回入れたグロッソは、施肥が当たっていたのか 色艶サイズが良くて 元気な葉ばかり。

以前の水上葉育成箱から取ってきていたものより緑も濃い感じ。

より健康な葉だとあまり齧られないってことなんですかね。

--

前の方のウォーターローンとニューラージパールグラスのところをまた少し剥がして、グロッソを追加で入れました。

剥がしたあとには、浮いてしまうのを押さえるための楊枝がかなりの本数刺さってました。

楊枝は、古いものはもう腐っていてボロボロに。

水槽の中で楊枝は、割りと早く腐っていくのですね。安心しました。

防腐剤とか染み込ませてあったりしないかなって、ちょっと心配していたので。

と言っても、特に古いものはもう1年以上経っているハズですけど。

--

先日見つけたベックホルディの稚魚より ずっと小さい稚魚を発見。

前回の時と同じように複数匹生まれて育っているようですね。