前の水槽では、クリプトコリネが猛然と巨大化・焦げ茶色の大きな葉を出して、おまけにランナー出しまくり増えまくりで困っちゃったりしてたわけですよね。

でも、今の水槽では、元気ではあるけれど葉はフツーだし、綺麗な緑色をしているし、ランナーをどんどん出したりもしてないし。

ちょっと気になって過去の写真を見てみたのだけど、ちょうど今の水槽と同じ2ヶ月ちょっと前の時点で、既にクリプトコリネの爆殖が始まってるんですね。

他にも前の水槽では、底床の栄養の影響が大きい、テネルスとかピグミーチェーンサジタリアとか...こういうのがみんな どんどんランナーを伸ばして前景に進出してきて困っちゃってたのだけど、今はそういうことが無いんですよね。

なんでだろう?って考えてみた時に思い当たるのはやっぱりアクアフローラ。

水槽をリセットする時に、クリプトコリネを引き抜くと、その根がアクアフローラをがっちり包み込んでるなんてことはよくあることで、

よっぽど好きなのねって感じなわけです。

アクアフローラの窒素分はクリプトコリネが好きなアンモニア態窒素が窒素総量の半分占めてるしね。

底床の肥料分は前回より今回の方が遥かに多いって思っていたのだけど、

突っ込んでたアクアフローラの数を考えると、それほど極端に違わなかったのかもな。

写真は前回リセットした時にソイルの中から出てきたアクアフローラの残骸だけど、溶けちゃった分を合わせたら、もっとずっと入ってたハズなんですよね。

それにしても栄養分の総量が今のほうが多いのだとしたら、違いは何かと言えば、

きっとリンの割合なのだろうなと。

アクアフローラは、窒素:リンが、7:3。ほとんど窒素の半分くらいリンが入っているから。

アクアフローラとかを使わずに腐葉土中心の今の底床の栄養では、(私が想定している底床の肥料分は)窒素:リンが、6:1くらいですから。

さらに前回はソイルが全部、熔リン酸が添加されている水草一番サンドだしね。

前回は、今より遥かに底床内にリンがあったということになりますよね。

きっとこれが前回はランナー出しまくり、今回はあまり出さないってのの違いなんでしょうね。

まーとにかく根張りの良い水草にとってアクアフローラは良い肥料ですよね。

目指す水槽の作り方しだいではやっぱり頼りになるよなって。

40cm水槽のタイガーロータスとかも、元気が無くなったな...と思ったら、アクアフローラを半欠けくらい根本に入れておくと数ヶ月は元気に綺麗な葉を出し続けてくれるし。

今回は入れなくて正解だったけど。

2014年4月10日木曜日

2013年11月4日月曜日

今週の40

うちのに「そっちの水槽(60)ばっかりかまって、こっちの水槽(40)は、暗い・キタナイ... ...」と散々言われて、久しぶりに40をトリミング。

水槽を真っ暗にしていたタイガーロータスのデカイ水中葉や浮葉を片っ端からカット。

クリプトコリネとかも大量にカット。その他いろいろカット。

相変わらず酷いけど、随分と明るくなった。

細長い葉っぱは、テネルス。

光量がある60だと赤く短くなるけれど、

こっちだと光量がないから、緑色でやたらと長くなる。

タイガーロータスが浮葉を出しちゃうのは、理由は分かっていて、

結局は水回りが悪くなったのが最大の理由。

もちろんタイガーロータスは止水が好きなのだけど、

じゃー何故なのかというと、

この水槽は底面近くで水を出しているのだけど、

草が茂りすぎて水の勢いが落ちて、充分に回らなくなると、

CO2が行き届かなくなる。

CO2が減ると浮葉を出しちゃう。ってわけ。

スイレンの類は、水温が低い時は水中葉の割合が多くて、

水温があがると浮葉ばかりになるけど、

これは溶存CO2濃度が変わるからですね。

もちろん水温が高くなると、水の透明度も悪くなり、周囲の水草との光を得る競争も激しくなるから、

それで浮葉を出すというのもあるけれど。

ってことで、排水口のあたりはスッキリカットしておきました。

この水槽のトリミングがイヤなのは、

トリミング後は葉クズがいっぱいでるでしょ?

それを網で掬うと...稚魚が大量に捕れちゃうんですよね。

常に稚魚だらけだから。

なんど稚魚を捨てそうになったか。

2013年6月2日日曜日

テネルス

エキノドルステネルス。

エキノドルステネルス。名前の通りオモダカ科エキノドルス属で、水中適応度が高くて、よく根を張り、ランナーでどんどん伸びていく強いヤツ。

CO2が無くても育ちますね。これは。pHとか水質も幅広く適応します。

別名、ピグミーチェーン アマゾン。

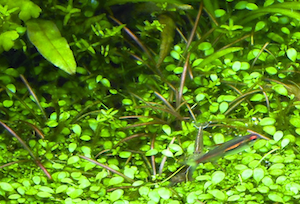

写真は、小さくて赤っぽいけど、これは強い光に曝された時の姿。

もともと同じ株から増えたのでも、40の方に入ってる上空をロータスの葉に覆われて暗くなっちゃった場所で育ったのは、葉っぱは緑色で、長さは10cm以上になってます。

もともと強いけど、CO2入ってて、光も底床肥料もある程度あると、どんどんランナーを出して増えていっちゃいますね。

ちなみに光が強いとランナー自体も真っ赤になります。

どこにでもランナーが這って行くので、進出させたくなければ、見つけ次第ランナーをカットですね。

…もっともグロッソとかの葉の下を這って行くことや底床内を通ることもあるので、意外なところから突然出てきたりもしますが。

トリミングにもとても強くて、買ってきて入れたばかりとかならともかく、ある程度成長して定着しているなら、根本からカットしちゃったって、スグにまた伸びてきます。

私は前景刈り込む時とか、気にもせず、たんにキューバやグロッソの高さを揃えるのに合わせて切っちゃいます。

こいつの難点は、きれいな緑になるなら、それはそれで良いし、小さくて細くて強い赤になるならそれはそれで良いのだけど、環境によっては、赤錆っぽいような赤銅色になるんですよね。そうなるとあまり美しくないのだよね〜。

こいつの難点は、きれいな緑になるなら、それはそれで良いし、小さくて細くて強い赤になるならそれはそれで良いのだけど、環境によっては、赤錆っぽいような赤銅色になるんですよね。そうなるとあまり美しくないのだよね〜。この写真だとちょっと茶色っぽい...黄色っぽいですね。

でも、実際に目で見た感じはもう少し赤…ピンクっぽいです。

写真の取り方で真っ赤にも写ります。

過去に真っ赤に写ってる写真はけっこうあるハズ。

ちなみに、テネルス レッドとかピンクとかって売ってるのがありますが、あれは色づきやすい性質のを固定したものみたいですね。

たしかに赤くなりやすいみたいだけど、別種ってわけじゃないみたい。

なので、きっと暗い所で育てれば緑色になっちゃうはずです。

ちなみにウチのは、フツーのテネルスです。

2013年4月7日日曜日

今週の60 水換え

トリミングで前のほうがキューバだらけに一度はなったのだけど、

グロッソが復活してきて以前の感じに戻ってしまった。

グロッソの葉は少し小さくなって良い感じだけど。

赤い細い線はテネルス。

今日は1/3水換え。

水換えってなんで必要なんでしょうね?

水草がたっぷり元気に茂ってれば、NO3なんて殆ど増えやしないのに。

...いや、そう言ってても、1ヵ月以上水換えしなかったことって無いし、

そんなに頻繁にNO3測定しているわけじゃないけど。

やっぱり長期的に均してみた時の水質の安定のためですよね。

窒素分だけじゃなくてリンとかいろいろなものが蓄積していくし、ミネラルは消費されていくし...。

もちろん、もっと実際的に、プロホースで給水口のスポンジについたゴミとか枯れて溶けた下葉とかエビの脱皮殻とか水流で思わぬところに引っかかってるトリミングクズとか...を掃除・排出することが実質的に水換えになるってのもあるし。

水質の安定って観点で、短期的に見たら、水換えは良いことなんてなくて、エビが死ぬとしたら必ず水換え後だしね。

もちろん、私がやってる水換えが、おおよそ温度合わせてカルキ抜いただけの水をジャバジャバ入れちゃうから...pH合わせたり、時間かけたりしてないからってのもあるけど、

そういうことを除いても、例えば、硝化バクテリアの性質を考えれば、濾材や底床に定着している分だけじゃなくて、水中に漂っている分もかなりの量居るはずで、それを考えれば水換えでバクテリアを捨てていることになりますから。

良いことはない。

でも、長期的にみたらやるべき。

そう考えれば、少ない量の換水を頻繁にやるのが理想なんですよね。本当なら。めんどくさいけど。

私の水換えについての方針は、

●1回に1/3以上は換水しない。

●ある程度以上の規模のトリミングを行った翌週には必ず換水する。水草が減った分だけ濾過力が落ちているはずだから。

●結果的には、頻繁にトリミングを行うウチの水槽では、2週間に1回くらいは水換えすることになる。

それと、セット初期には本当に頻繁に水替えします。

バクテリアの繁殖を考えたら、やらない方が良いに決まってるわけですけど、ソイルから初期に大量に溶出する栄養分を排出しておかないと、コケコケになる可能性がありますから。

そういえば、水換えをすると付く気泡はなんなんですかね?

いろんな説があるけど。

水道水に溶けているCO2によって光合成が促進されるから説。

…水道水の溶存CO2濃度は季節変動があるにせよ、そこそこあるのは確かで、これは無いとは言わないけど、絶対に主因じゃないですね。

だって、ガラス面だろうとどこだろうと気泡が付くもの。

CO2添加であがる気泡と付き方がまるで違うもの。

pH変動によって、植物組織が壊れて気泡を上げる説。

…これも無いんじゃないかな〜。まずは上記と同じガラス面などにも付くこと。pHの違う水槽間で水草を移動しても気泡を出さないこと。換え水のpH合わせをしても気泡は出ること。

水道水に溶けている様々な気体が、減圧されて出てくる説。

…やっぱりこれなのかな〜。減圧されるだけじゃなくて、加温もされるしね。お風呂の気泡と同じってこと?

2013年3月31日日曜日

やっぱり葉を赤くする引き金は青い光

夕方にアップした記事で書いたロタラインディカの赤と光の関係のことだけど、

ここ(日本植物生理学会)を、なんとなく見て回ってたら、やっぱりたんに強い光ってだけじゃなくて、色温度が高い光の方が、赤くなる水草をより赤くするって捉えて良さそうだなって思ったよ。

...ちゃんとしたこの手のことの基礎知識無しで、ななめ読みだから、もしかしたら間違ってるかもしれないけど。

「そりゃ間違ってるぞ!」って分かる人は、是非教えて下さい。

要約すると、

1.強い光で葉が赤くなるのは、紫外線への防衛反応。

��ロタラインディカなどの)紫がかった赤はアントシアニンの色。

アントシアニンによって紫外線から守る。

2.紫外線への防衛反応のスイッチを入れるのは、

青い光に反応するセンサーの一つであるクリプトクロム。

だいたい想像通り。

だって、うちの照明からは紫外線の波長の光は出ていないもの。

それでもスイッチが入るんだからね。

ちなみにうちの照明のメインの球の色温度/明るさは、

6700k/825lm、6000k/1300lm、5000k/1550lm。

さっきの記事の写真でいちばん右側に入っているのが5000kですね。

だから、よく見ると、いちばん右側がちょっと黄色っぽく見えるんです。

でもって、(今はともかくよく赤くなっていた前の水槽だったりすると)

いちばん赤く...殆ど紫っぽくなるのは6000k/1300lmの球の下のインディカなんですね。

しかし、やっぱり青い光が重要ってのは分かった。

でも、なぜ殆ど同じ構成なのに、今度の水槽では、前の水槽の時のようには赤くならないのか?

って謎は相変わらずですけど。

ちなみにメネデールとかの使い方も前と殆ど同じはずです。

やっぱり赤色LEDのせいなのか??それとも...

ここ(日本植物生理学会)を、なんとなく見て回ってたら、やっぱりたんに強い光ってだけじゃなくて、色温度が高い光の方が、赤くなる水草をより赤くするって捉えて良さそうだなって思ったよ。

...ちゃんとしたこの手のことの基礎知識無しで、ななめ読みだから、もしかしたら間違ってるかもしれないけど。

「そりゃ間違ってるぞ!」って分かる人は、是非教えて下さい。

要約すると、

1.強い光で葉が赤くなるのは、紫外線への防衛反応。

��ロタラインディカなどの)紫がかった赤はアントシアニンの色。

アントシアニンによって紫外線から守る。

2.紫外線への防衛反応のスイッチを入れるのは、

青い光に反応するセンサーの一つであるクリプトクロム。

だいたい想像通り。

だって、うちの照明からは紫外線の波長の光は出ていないもの。

それでもスイッチが入るんだからね。

ちなみにうちの照明のメインの球の色温度/明るさは、

6700k/825lm、6000k/1300lm、5000k/1550lm。

さっきの記事の写真でいちばん右側に入っているのが5000kですね。

だから、よく見ると、いちばん右側がちょっと黄色っぽく見えるんです。

でもって、(今はともかくよく赤くなっていた前の水槽だったりすると)

いちばん赤く...殆ど紫っぽくなるのは6000k/1300lmの球の下のインディカなんですね。

しかし、やっぱり青い光が重要ってのは分かった。

でも、なぜ殆ど同じ構成なのに、今度の水槽では、前の水槽の時のようには赤くならないのか?

って謎は相変わらずですけど。

ちなみにメネデールとかの使い方も前と殆ど同じはずです。

やっぱり赤色LEDのせいなのか??それとも...

2013年3月19日火曜日

40 1ヶ月目

気がついたらこっちも1ヵ月経ってた。

いくら60に比べて遥かに低回転型とは言え、いい加減こっちも切らないとね。

グッピーの稚魚だらけ。

ウォーターローンもこっちは日増しに伸びてるよ。

テネルスの葉っぱが長く伸びちゃうのは、でもってピンクにならないのは、

60に比べてとにかく底床への光が少ないから。

以前はタイガーロータスのバカでかい葉っぱに上空塞がれてて、

今はロタラやミズユキノシタに塞がれてるものね。

一度テネルスの葉っぱを切って、

上にかぶさってるロタラも切れば少しは違うのだろうけどね。

ラベル:

40cmロータス水槽,

ウォーターローン,

オークロ,

タイガーロータス,

テネルス

2013年2月25日月曜日

ウォーターローンは、エビじゃなくて魚が囓る 前景の構成

後景は見ればわかると思うけど、

ロタラを中心に、ルドウィジアの類とかハイグロの類とかがいろいろ。

前景は、

グロッソ、キューバ、ニューパール、ヘアーグラス、オークロ、テネルス、ウォーターローン...なんかを混植。

混植しておくと、水槽のライフサイクルを通して優勢な種が変わっていくから、そこが面白いんじゃないかと思ってやってる。

立ち上げ当初から圧倒的に強くて前景を占めつつあるのはグロッソだけど、2週目くらいからはキューバもかなり盛り返してきている。

水草一番サンドはカリが添加されていて、他のソイルに比べると弱酸性を維持しにくいだろうと、底床の土台にはパミスにピートモスとかを混ぜたりしたのだけど(それだけの理由じゃないけど)、いろいろちょっとやりすぎたみたいで、立ち上げ時のpHは5.5(CO2添加後)。ちなみにKH 2 , GH 3。

これじゃーキューバはダメかな?とか思ってたのだけど、案の定、みるみる弱って枯れ果てそうだった。

でも、2週目以降はpHも6.5くらいで落ち着いて、そのあたりからキューバが盛り返してきた。追加で石を入れたりもしているし。

いずれ、ソイルが泥化してくるような時にはヘアーグラスが(今でもけっこう元気だけど)勢力持ってくるだろうし。

ほとんど全ての水草は、前の水槽からそのまま持ち込んだものだけど、唯一今回初チャレンジしているのが、ウォーターローン...ミミカキグサ。

これ、アクア関連や園芸関連のブログとかいろいろ見てると、

●最終的に慣れる水質の範囲はけっこう広そうだけど、基本的にはかなりpH低めが良さそう。

●慣れちゃえば光量やCO2はそれほど必要無さそうだけど、導入時はやっぱりこのあたりがリッチな環境のほうが定着させやすいみたい。

●慣れさせる前に、コケたり食べられたりで、導入失敗するみたい。

●いったん慣れてしまうと、ヤバイ勢いであらゆるところに増えていく

…らしい。

で、はじめてチャレンジして約3週。

導入にしくじりたくないので、深めにかなり密植。

でも、メインにはしたくはないので前景のハジの方にチョビっと植えてみました。

最初の1週間は、喰われるばかりでソイルの上に出ているところがほとんど刈り取られちゃうって感じ。

ちなみに食べているのは、エビじゃなくて、うちの場合は、ラミーノーズとかプリステラとかの魚。

美味いらしくて、もうバリバリ喰ってます。

ちなみにうちのカラシンたちは、エサの投入量が少ないせいなのか何なのか、水草をかなり食べる。ニューパールグラスの尖った先とか大好きで、食べやすい位置にあるのは、先を丸められて楕円の葉になっちゃうくらい。

2−3週目くらいからは、グロッソの下とかに這って行って小さな葉を幾つも出し始めてる。

まーいちおう成長しているので、一安心??

よく写真で見るやたらと長い葉を出されたらイヤなんだけど、あれはなんなんですかね?

光量とか密度の問題なのか?養分なのか?それとも??

このまま小さな細い葉を密生させてくれると嬉しいのだけど。

ロタラを中心に、ルドウィジアの類とかハイグロの類とかがいろいろ。

前景は、

グロッソ、キューバ、ニューパール、ヘアーグラス、オークロ、テネルス、ウォーターローン...なんかを混植。

混植しておくと、水槽のライフサイクルを通して優勢な種が変わっていくから、そこが面白いんじゃないかと思ってやってる。

立ち上げ当初から圧倒的に強くて前景を占めつつあるのはグロッソだけど、2週目くらいからはキューバもかなり盛り返してきている。

水草一番サンドはカリが添加されていて、他のソイルに比べると弱酸性を維持しにくいだろうと、底床の土台にはパミスにピートモスとかを混ぜたりしたのだけど(それだけの理由じゃないけど)、いろいろちょっとやりすぎたみたいで、立ち上げ時のpHは5.5(CO2添加後)。ちなみにKH 2 , GH 3。

これじゃーキューバはダメかな?とか思ってたのだけど、案の定、みるみる弱って枯れ果てそうだった。

でも、2週目以降はpHも6.5くらいで落ち着いて、そのあたりからキューバが盛り返してきた。追加で石を入れたりもしているし。

いずれ、ソイルが泥化してくるような時にはヘアーグラスが(今でもけっこう元気だけど)勢力持ってくるだろうし。

ほとんど全ての水草は、前の水槽からそのまま持ち込んだものだけど、唯一今回初チャレンジしているのが、ウォーターローン...ミミカキグサ。

これ、アクア関連や園芸関連のブログとかいろいろ見てると、

●最終的に慣れる水質の範囲はけっこう広そうだけど、基本的にはかなりpH低めが良さそう。

●慣れちゃえば光量やCO2はそれほど必要無さそうだけど、導入時はやっぱりこのあたりがリッチな環境のほうが定着させやすいみたい。

●慣れさせる前に、コケたり食べられたりで、導入失敗するみたい。

●いったん慣れてしまうと、ヤバイ勢いであらゆるところに増えていく

…らしい。

で、はじめてチャレンジして約3週。

導入にしくじりたくないので、深めにかなり密植。

でも、メインにはしたくはないので前景のハジの方にチョビっと植えてみました。

最初の1週間は、喰われるばかりでソイルの上に出ているところがほとんど刈り取られちゃうって感じ。

ちなみに食べているのは、エビじゃなくて、うちの場合は、ラミーノーズとかプリステラとかの魚。

美味いらしくて、もうバリバリ喰ってます。

ちなみにうちのカラシンたちは、エサの投入量が少ないせいなのか何なのか、水草をかなり食べる。ニューパールグラスの尖った先とか大好きで、食べやすい位置にあるのは、先を丸められて楕円の葉になっちゃうくらい。

2−3週目くらいからは、グロッソの下とかに這って行って小さな葉を幾つも出し始めてる。

まーいちおう成長しているので、一安心??

よく写真で見るやたらと長い葉を出されたらイヤなんだけど、あれはなんなんですかね?

光量とか密度の問題なのか?養分なのか?それとも??

このまま小さな細い葉を密生させてくれると嬉しいのだけど。

登録:

投稿 (Atom)