先週、施肥のことを書かなかったんですが、Mgをちょっと多めにしてみました。

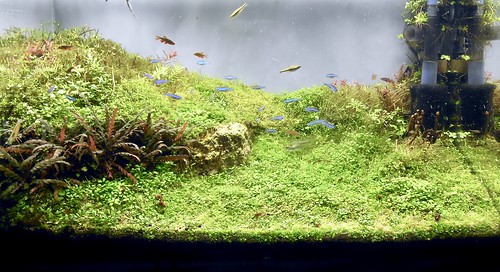

そうしたら(実はもっと他の要因なのかもしれないけど)、ニューラージパールグラスに少し元気が出てきたようです。新芽の数がいっきに増えてきました。

低地のくすんでいた色がほんのちょっとだけ鮮やかさを取り戻してきました。

...先週のと写真を見比べるとあまり変わらないですね。気のせいかな?

やっぱり少しは硬度がある方が良いって言われている水草なんで、他の水草よりずっと水中のMgが欲しいのかもしれないですね。

もしかしてもしかすると最近調子が悪かったのは、クエン酸でpH調整していたせいかな??

クエン酸マグネシウムができると不溶化しちゃう割合が多いんじゃないか...溶解度が低いんじゃないか?ってちょっとネット見てみたけどよく分からなかった。

ひとまずクエン酸を使う時はちょっとMg多めにしてみよう。

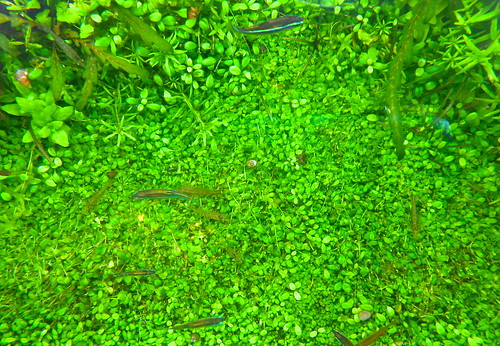

先日書いた新たなパルヴァは奥の方の崖下などに入れています。

入っているの分かりますか?

1ポット分でほんのちょっとなのに、5株に分けて植えたので、殆ど分からないですよね。

離れた2ヶ所の株の下にOKOSHIをバラした粒を入れておきました。

とんでもなく成長が遅いと定評のパルヴァだけど、

見て分かるほどの成長差が施肥で出るのかどうか見たくて。

あといくら成長が遅いとは言え、最初のサイズがそこそこあるなら、組織培養の小さいのよりは新葉とかを早く確認できるのではないか?と期待しています。

ナナくらいの感じの速度にならないかな?

右後ろの給排水口近くに差し込んだりしている茶色いのはアンブレラリーフ(モモタマナの葉)です。

やっぱりこれが入ってる時の方がこの水槽のエビが調子が良いような気がして、

前に入れたのがエビとかに完全に喰われ尽くしたので新しいのを入れました。

これ、ふやけてくるとエビもよく食べるけど、オトシンネグロもよく食べるんですよね。

ずっと以前に珪藻が消えてオトシンネグロの食べるものがない・人工エサは喰ってくれない、野菜とか昆布とか入れたくない...って困っていた時にこれを知ってたらなーって思いますね。

ところで、タンニン多めの広葉樹ってことなら、柿の葉とかどうなのよ?

って、ふと思って検索してみたら、メダカに使われているんですね。

メダカでアリなら他の水槽でもイケそうな気もするけど。

抗菌効果が強すぎてろ過に問題出るとかあるのかな??

大量に入れなきゃ大丈夫だろうとかって気もするし、藍藻の発生とか防いでくれそうだけど。

先日パルヴァを買った時についで買った新しいプロホースで水換え。

新しいプロホースエクストラは、今まで使っていた数世代前のと比べてポンプのところとか進化している...金属バネとか入っていないシンプルなつくりで壊れにくく・部品交換もしやすくなった。

以前のはポンプを押したら戻りにくくなるなんてこともあったけど、これは無さそう。

良いね!...とは思ったけど、Mサイズを買ったのは失敗だったかも。

吸い込む力が強すぎて根張りの悪い水草とか引き抜きそう。...それは流量調整すればよいのだろうけど。

ちょっと使ってみたらあっという間に10リットルバケツがいっぱいになってビックリ。

水換えには良いですね。

問題は、パイプが太すぎて狭いところに入らない。ストレーナースポンジ周りとか掃除しにくい。

ストレーナーのあたりを無理にぶっといパイプを押し込んで掃除してみたら、奥に隠しているヒーターカバーの吸盤が外れて動いて、そのあたりの水草が抜けて浮いちゃったので作り直し。ひとまずオークロを置いておきました。

細かく狭いところとか掃除したい人は、プロホースのサイズはSサイズ一択だと思います。

ストレーナースポンジ周りを掃除しても、なんか水流が弱ってるような気がするのと、

フィルターのモーターの音が変わった...負荷が大きくなってるような感じがしたので、

粗目のブルースポンジだけ掃除。けっこうドロドロでした。

ずっとニューラージパールグラスの調子が悪いので、エビが食いちぎる枯葉とかかなり出ていて1週間経つとそういうゴミがストレーナーに大量に付く感じだからこれを吸ってるんだと思います。

エココンフォートにプレフィルターキット付けているのだけど、

こういう時は簡単で良いなって思います。

あきらかに水流も復活。モーター音も以前の状態に戻りました。

いつもの液肥添加...ちょっとMg多め...をして終了。

--

ところで、先日久々にチャームのサイト見てて、

カミハタ の 黒ソイル ってのを見かけたんですけど、

あれはどうなんですかね?気になります。

ネットうろついても殆ど使用例が見つからない。

でも、水草一番サンドみたいに化学肥料添加じゃない自然の黒ボク土だけを原料にしてて栄養豊富なんですよね??

団粒構造の持ちとかどうなのだろう?

崩れにくくて持ちが良いようなのなら、使ってみたいのだけど。

水草一番サンドは出だしは良いし、団粒構造の持ちも良いけど、

栄養切れが早いっていう印象なんですよね。

特に窒素分が少ないんじゃないかっていう印象。

ちょっとくらいなら色が出ても良いから腐食酸が多めで、豊富な栄養を抱えていて、分解に時間が掛かってちょっとずつ長期に栄養補給してくれて、粒が固めで崩れにくくて長期的に団粒構造の持ちが良くて... ...

そんなソイルが欲しいです。少しくらいならコケが出やすくても気にしません。

どうなんだろう?とても気になる。

リセットはしばらくするつもりもないので、それまでに使用例とか増えると良いな。

それと、トロピカがソイルを出しているのも知らなかったのだけど、これもつくっているのはカミハタみたいですね。

どういう関係なんだろう?

原料の黒ボク土(あくまで想像...基本的にアクア用の黒いソイルは黒ボク土が原料のハズ)は世界中どこにでもあるわけじゃないですからね。ほぼ日本だけ。

海外の黒土とは性質がまるで違う。

日本でつくるのは理にかなってますよね。

Aquarium Soil is a Japanese natural volcanic granulate material.

って書いてあるし。

UKのAmazonをちょっと見てみたら9リットルので39.99ポンド...5600円以上!とか出ててビックリ。チャームだと3600円。それでも高いけど。

良いショーバイしているなー。

追記

カミハタの黒ソイルは2015年発売開始だったんですね。

なんで今まで気が付かなかったんだろう。

トロピカのは、2013年発売開始らしい。

ってことは...

あまり勝手な想像を書かないほうが良いですね。

トロピカは、2012年制作の公式ビデオとかでアマゾニアを使ってますね。

もっと前の映像だと、トロピカが前から商品ラインに入れていたグラベル系+砂系の底床材だけ使っている。

2013年以降は自社ブランドのソイルになっている。